DTM用パソコンを自作する、古い機材を活かす

DTM用パソコンを自作(再構築)する (2018/2制作)

■古いPCから新しいDTM用PCに再構築するときに考慮したこと。

・Windows10をOSとして使用する。

OSをWindows7からWindows10に更新する

それによりマザーボード、CPU等の変更も必要になる

・手持ちのPCパーツを利用してコストを抑える。

Windows7のPCで使用していたパーツのなかで使用可能なものは

できる限り利用する

・古いデジタルオーディオ、MIDI機器、外部音源を活かす。

過去のMIDIデータを演奏するときは当時のMIDI音源が必要になる

・DAWとしてABILITY2.5を使用する。

(DAWとは デジタル オーディオ ワークステーションの略)

・DTMに不必要なソフトはインストールしない。

■PCのOS要件

〇Windows7は2020年1月、Windows8.1は2023年1月に延長サポートが

終了するので現時点で一番長く使用できるWindows10(64bit)に

更新する(2025年10月までサポート有り)

DAWのABILITYはWindows10で動作可能

Windows10 Pro (64bit) DSP版

■PCのハードウエア要件

CPU:i5-7600K (3.8G)

〇上(i7)を見ればきりがないのでコストから1ランク落とす

最近のマザーボードは負荷に応じてクロックをアップしてくれる

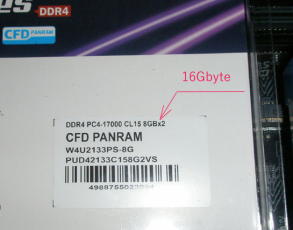

メモリ:DDR4 16G(8G×2枚)

〇DTMではVSTiというソフトウエア音源を多用するので

それに見合うメモリ空間が必要

そもそもデジタルオーディオを扱ううえで広大なメモリ空間が

必要になる

USB端子の数:8個以上

〇USB接続のMIDI機器が多くある、そしてUSB2.0対応の

オーディオI/Fが存在するため

ディスプレイが2台以上接続できて表示できる情報量を増やせること

〇マザーボードのメインメモリを消費せずに複数のLCDモニタを

接続可能にするためグラフィックボードを使用する

マザーボード:GIGABYTE Z270M-D3H

〇Windows10に耐えるハードであることが第一!

〇古いPCの筐体を流用するので形状はMicroATXとする

〇PCIスロットが存在すること

(オーディオI/FボードDELTA-66を流用するため)

〇PCI-Expressx16(3.0)スロットが存在すること

(グラフィックボードGV-N640OC-2GIを流用するため)

〇USB1.1、USB2.0以上の互換USB端子が8個以上確保

〇チップセットはZ270で十分な性能レベル...

■古いPCのパーツ流用

SSD:240G

古いPCで使用していたSSDをOS、プログラム用として

Cドライブとして流用する

HDD:500G(古い演奏データが存在するドライブを流用)

DTMの演奏データ、WAVデータ、VSTi音源用

PCIスロット オーディオI/F:DELTA-66

PCIexp16 グラフィックボード:GV-N640OC-2GI

DVI 2ポート、HDMI、D-Sub 4台のモニター接続可能

CD/DVDドライブ

OSのインストールのため

筐体(ケース)

筐体の増やすことを避けているため絶対流用

マザーボードMicroATX用

■古いMIDI機器、外部音源を活かす

以前から使用している以下の古い機材を使う

PCIオーディオI/F M-AUDIO DELTA-66

USB-MIDI I/F UM-550

+--MIDI音源 SC-88

+-- CM-64

+-- JP-8080

+-- TX-7

USB接続MIDI音源 SC-8820

SD-80

USB接続ドラムパッドDTX-multi12

USB-オーディオI/F ミキサーMG-16XU

USB-オーディオI/F&MIDI音源 シンセサイザーJUNO-DS61

■以前から使用していたDAWを活かす

DAWとしてABILITY2.5を使用する。

20歳代から始めたDTM(コンピュータミュージック)は音符情報の

数値打ち込みの歴史でもありMIDIが普及してからレコンポーザ、

SSWと使い続けてきた流れからABILITYを使用しているので...

■無駄なソフトウエアを入れず負荷を軽くする

OfficeソフトはインストールしないことでDAWの動作安定と

HDDなどの容量を確保する

ウイルス対策ソフトは念のため使用する(動作負荷が軽いもの)

■PCの裏側のコネクター

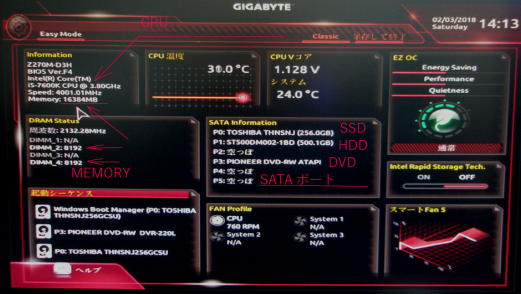

■BIOS画面でCPU、メモリ、SSD、HDD、DVDが

認識されている

■Windows10のインストール

DSP版のDVDを使用してインストールするので今までの

経験上、USBにはどのポートにも何も接続しない、

グラフィックボード、デジタルオーディオボードをスロットに

装着しない。内蔵ビデオ端子にモニターを接続、PS2に

キーボードを接続、SATA端子にはSSDとCD/DVDドライブ

のみを接続した状態で行う。(不要なものはつながない)

USBのマウスはつないでおいても大丈夫と思う。

SSDは以前にWindows7がインストールされていた

Cドライブで使用してドライブなので一度パーティションを

削除して見た目で新品のようにしてから新規インストールを

実施する。(他のPCにこのSSDを接続してコンピュータの

管理でパーティションを削除する)

これによりWindows10のインストール中にSSDの全容量に

対して一つのパーティションを割り当てることができる。

Windowsのインストールにはプロダクトコードが必要で

DVDのケース(厚紙を2つ折りにしたもの)の封の付近に

シールが貼ってあり表面を平らなもので優しく削ると

小さな文字列が出てくるので それを入力する。

ローカルアカウントでインストールを進めるために事前に

ユーザーID、パスワードを決めておいた方がスムースに

作業が進む。

最近のWindowsインストールは入力箇所が少なくなり

簡単になってきた。

Windowsのインストールが終わったらマウス、グラフィック

ボードを装着して各種ドライバーをインストールする。

マザーボードのチップセット/LAN/ビデオ/オーディオ、

グラフィックボードのドライバ(ネットからWindows10用の

ドライバーをダウンロード)をインストールする。

ウイルス対策ソフトもインストールする

その後、DAWのインストール、MIDI機器のドライバーの

インストール、VSTiのインストールへ進む